Unser erster Freiwilligeneinsatz

von Peter · 18. Oktober 2025

BLIESKASTEL-WOLFERSHEIM, 03.08. – 31.08.2025

Befragt man Reisende nach dem Zweck ihres Reisens, so bekommt man in der Regel entweder „einfach mal nichts tun“ oder „Land und Leute kennenlernen“ zur Antwort. Ersteres ist nur bedingt unser Ziel, und das Zweite wird von den Reisenden meistens dahingehend missverstanden, dass sie Sehenswürdigkeiten und die besondere, wenngleich zweifelhafte Freundlichkeit des Kellners in der bezaubernden Pizzeria des verträumten Urlaubsortes persönlich auf sich beziehen. Wem das nicht genug ist und wem vielleicht gar das kunsthistorische Interesse an besonderen Bauwerken (meist sind es doch nur Kirchen und Schlösser) fehlt, muss andere Formen des Reisens finden, mit denen sich das erklärte Ziel (ich erinnere: Land und Leute kennenlernen) möglicherweise sogar besser erreichen lässt. Wen wird es wundern, wenn ich Pauschalreisen nicht gerade zu diesen Möglichkeiten zählen würde und diese nur für Reisetyp 1 für probat hielte. Wir reisen schon immer „individuell“, hatten uns früher für den Urlaub der 6- bis zuweilen 8-köpfigen Familie einfache, aber hübsche Ferienunterkünfte gemietet und schon den ersten Einkauf im Supermarkt vor Ort als Ereignis des besagten Kennenlernens erfahren. Dass uns lediglich die schwierige Selektion der wirklich schönen Unterkünfte und das frühe Reservieren Monate vor dem Reiseantritt störte, hat letztlich entscheidend dazu beigetragen, dass wir uns das Wohnmobil gebaut haben. Unsere Reiseziele waren noch nie Hotspots und auch keine Must Gos, es waren ruhige, landschaftlich schön gelegene und einsame Orte zu unserer vollen Entfaltung.

Wie für die meisten Dinge des modernen Lebens hält das Internet auch für diese Reisehaltung einen Anglizismus parat und nennt sie „slow tourism“, in Ablehnung an die mit „slow food“ bezeichnete bewusste Ernährung. “Slow tourism“ meint, „abseits des Massentourismus oder in der Nebensaison zu reisen, bewusst und achtsam unterwegs zu sein, mit allen Sinnen zu erleben, Begegnungen zuzulassen, in die Landschaft einzutauchen und individuell zu entdecken (…) und uns auf die jeweilige Kultur im Reiseland und auf die Menschen vor Ort mit Freude, Respekt und Wertschätzung einlassen“.

Das Kind hat also einen Namen und beschreibt unsere Reiseambitionen besser als unsere bisherige, eher flapsige Aussage, wir wollten einfach „nicht nur doof reisen“.

Wie bereits früher beschrieben, möchten wir Freiwilligenarbeit im Bereich von Nationalparken, Naturreservaten, Bio-Höfen u.ä. leisten. Unser nun erster diesbezüglicher Einsatz wurde durch das Bliesgau Biosphärenreservat vermittelt und führte uns Anfang August 2025 auf einen Hof nach Wolfersheim im Saarland. Vom Hof wussten wir nur, dass es dort einen „Weltacker“ und mit Hund und Katze, Hühnern und Eseln beste Bedingungen zur Bildung der Bremer Stadtmusikanten geben würde. Und dass wir auf zwei schon nach dem ersten Mailkontakt unkompliziert wirkende Gastgeber stoßen sollten.

Für unseren Arbeitseinsatz mussten wir noch passende Arbeitskleidung anschaffen. Jeans sind nur bedingt geeignet, und beim Waten in Matsch und Dreck erscheinen uns auch Gummistiefel besser zu sein als Turnschuhe. Wir probierten im nächstgelegenen Raiffeisen-Markt die wenigen Sachen an, die uns halbwegs gefielen und in unserer Größe waren – das Angebot war überschaubar! – und, da wir es dringend brauchten, kauften wir die Sachen. Immerhin Gummistiefel in Rot für Beate.

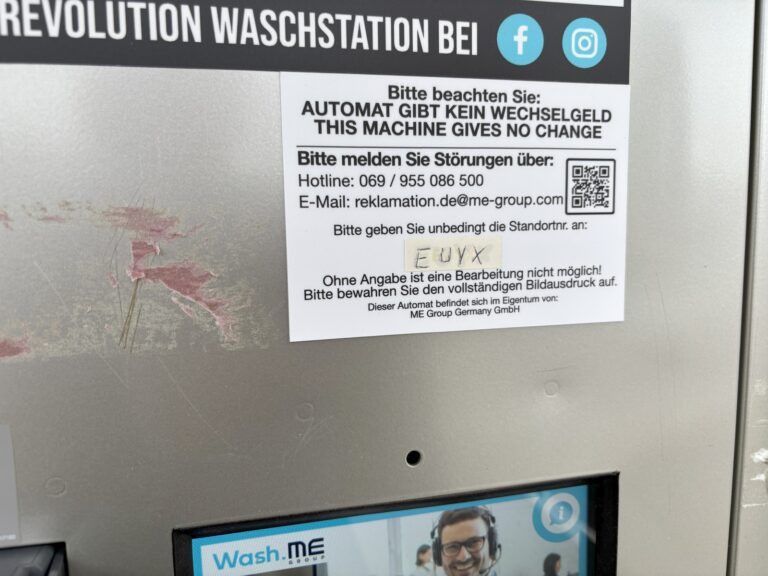

Außerdem mussten wir noch einmal unsere Wäsche waschen, wir wollten schließlich nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und unsere Gastgeber als erstes um die Waschmaschine bitten. Öffentliche Waschmaschinen zu finden, ist nicht gerade einfach. Es gibt sie natürlich auf Campingplätzen, wo die Nutzung meist preislich in Ordnung ist, es aber mit im Vergleich zu Stellplätzen höheren Campingpreisen bezahlt werden muss. In großen Städten gibt es in der Regel Waschsalons, was für uns eigentlich die angenehmste Lösung ist. Und es gibt Waschmaschinen im öffentlichen Bereich, auf oder in der Nähe von Baumarkt- oder Einkaufscenter-Parkplätzen oder auf Autobahnrastplätzen. Eigentlich eine gute Idee, aber der Betreiber Wash.ME scheint seine Maschinen nicht immer ordentlich zu warten und zu pflegen. Das erste Mal hatten wir eine solche Maschine im Frühjahr in Salzwedel genutzt. Als wir zwei Maschinen Wäsche in den Trockner stecken wollten, quittierte dieser seinen Dienst, obwohl er direkt vorher noch lief. Wir riefen die Hotline an, die aber im Moment nichts ausrichten konnte und nur in den nächsten Tagen einen Techniker schicken würde. Für uns bedeutete dies, zu improvisieren und schnell im Baumarkt Wäscheleine und Klammern zu kaufen und zu versuchen, die Wäsche im Wagen zu trockenen. Eine zugegebenermaßen dumme Idee: angesichts des feuchten Wetters, der Menge an Wäsche und dem kleinen Raum konnte die Wäsche gar nicht trocken werden. Wir suchten also doch noch einen Campingplatz auf und nutzten den dortigen Trockner, ohne dort allerdings übernachten zu müssen. Durch das Hin- und Herfahren avancierte die Aktion zur bis dahin teuersten Kleidungspflege.

Unser nächster Versuch mit Wash.ME erfolgte bei der Anreise zum Bliesgau Weltacker. Wir steuerten am Sonntag zunächst den Wash.ME in 66538 Neunkirchen an, wo schon gleich gar nichts ging – die Geräte waren komplett stromlos, kein Display, kein Lämpchen, gar nichts. Warum zeigt die App von Wash.Me solche Ausfälle nicht an, technisch dürfte das doch kein Problem sein? Auch hier also wieder ein Anruf bei der Hotline, die ebenfalls nur auf den Techniker verweisen konnte, welcher dereinst kommen würde. Also fuhren wir zum nächsten Standort auf unserer Strecke, immerhin gar nicht so weit weg, in Saarbrücken Dudweiler. Hier schienen die Maschinen zu funktionieren – der Trockner zumindest nach dem zweiten Anlauf -, aber die Sauberkeit ließ sehr zu wünschen übrig. Außerdem war der Parkplatz, der zu einem Einkaufscenter gehörte, kameraüberwacht, und am Wochenende war eine maximale Aufenthaltsdauer von 30 Minuten zugelassen, ansonsten wäre mit einer Strafe von 40 Euro zu rechnen. Von dieser könnte man sich allerdings entbinden, wenn man den Zahlungsbeleg der durchgeführten Wäsche am nächsten Tag im Center vorzeigen würde. Das Problem hier: der Automat der Waschmaschine hatte gar keinen Belegdrucker, und außerdem wären wir am nächsten Tag auch nicht mehr vor Ort gewesen. Während unsere Wäsche in der Maschine war, fuhren wir also tatsächlich wieder von dem großen, leeren Parkplatz und suchten lange und erfolglos nach einer anderen Parkmöglichkeit.

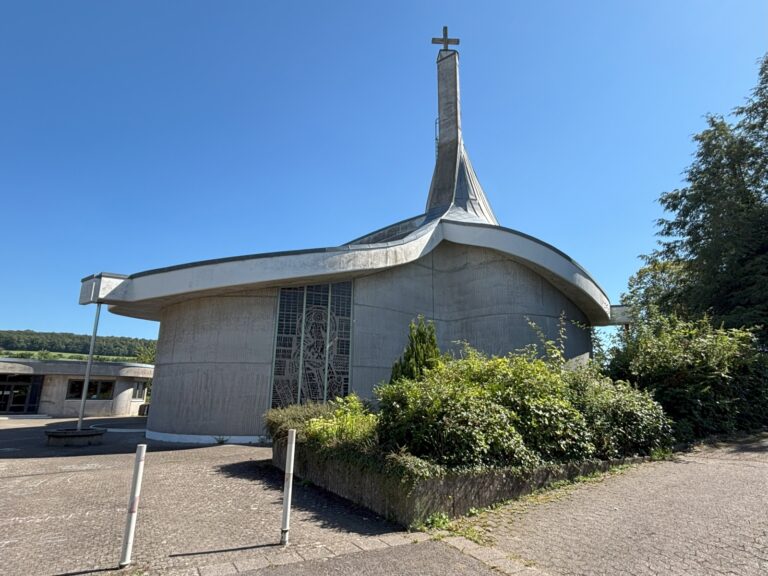

Unsere Ankunft auf dem Hof Sonnenbogen vereinbarten wir bis 14:00 Uhr, rechtzeitig, um gleich als Erstes an einer zu dieser Zeit stattfindenden Führung teilnehmen zu können. Die lange Suche nach einer Waschmaschine und unsere kurzfristige Entscheidung, vor unserer Ankunft noch Gas und Diesel aufzufüllen, um für alle Eventualität ausreichend gerüstet zu sein, vereitelten beinahe die rechtzeitige Ankunft, und wir erreichten den Ort tatsächlich erst pünktlich zum Glockenschlag. Da wir mit unserem Fahrzeug kaum unauffällig anreisen können, nahm man unsere Ankunft wahr und wartete freundlicherweise mit der Führung, bis wir hinter dem Friedhof zum Wenden einbiegen konnten, den natürlich genau zu dieser Zeit durchfahrenden Linienbus passieren ließen und dann ganz entgegen unserer Gewohnheit auf der falschen Straßenseite, dafür unmittelbar am Haus den Wagen parkten.

Wir stellten uns Gudrun und Hannes, unseren Gastgebern, vor und gingen unter Führung von Andreas mit einer Handvoll Interessierten über den romantischen Hof. Von den ca. 10.000 m² (1 Ha) waren 2.000 m² deutlich markiert abgesteckt, um genau jene Fläche darzustellen, die jedem Menschen der Erde an Ackerfläche zustehen würde, wäre sie denn zu gleichen Teilen unter allen aufgeteilt. Auf den einzelnen Flächen wächst allerlei Gemüse und Getreide dieser Erde in unterschiedlichsten und teils ungewöhnlichen Sorten. Es gibt sogar ein kleines Feld mit Reis, der bei Weitem nicht zwingend im Wasser stehen muss, wie es die Bilder zumindest in meinem Kopf erwarten ließen. Flankierend sind Schilder aufgestellt, die eindrucksvoll und teils erschütternd darstellen, wie sich Anbau und Konsum der jeweiligen Agrarprodukte im Vergleich zur gerechten Verteilung verhalten.

So hörten wir einiges und erfuhren Neues, und als der Rundgang nach etwa zwei Stunden beendet war, begutachteten wir den für unseren Zirkuswagen vorgesehenen Stellplatz, der schon nach der uns vorliegenden Beschreibung nicht erwarten ließ, dass die Auffahrt übermäßig breit wäre, was sich in der Realität dann auch nur bestätigen konnte. Da man nur so viel Platz braucht, wie nötig, passte es dennoch. Dem Apfelbaum schüttelten wir ein paar Früchte von den Zweigen, schrammten die Büsche entlang und stellten nach ein paar Rangierzügen den Wagen präzise ab.

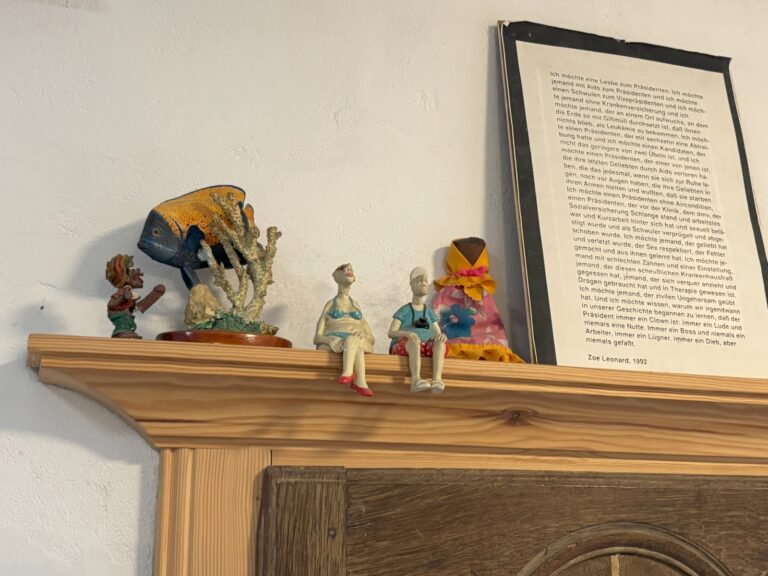

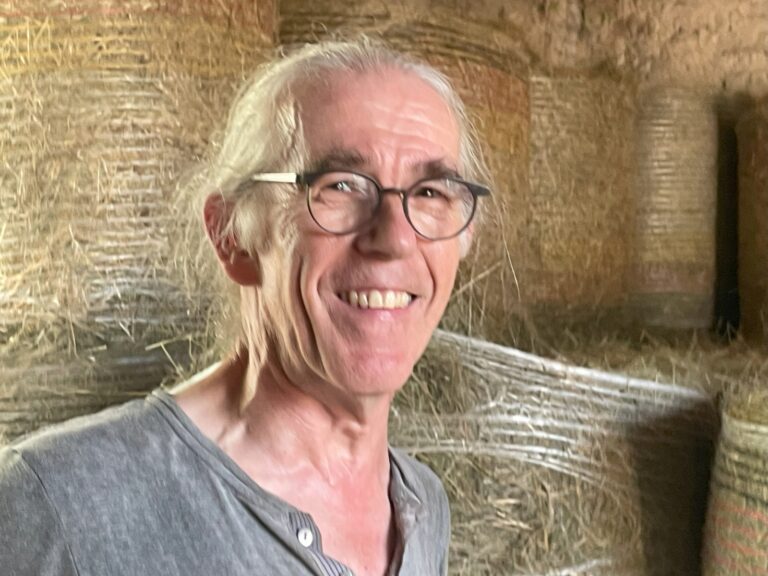

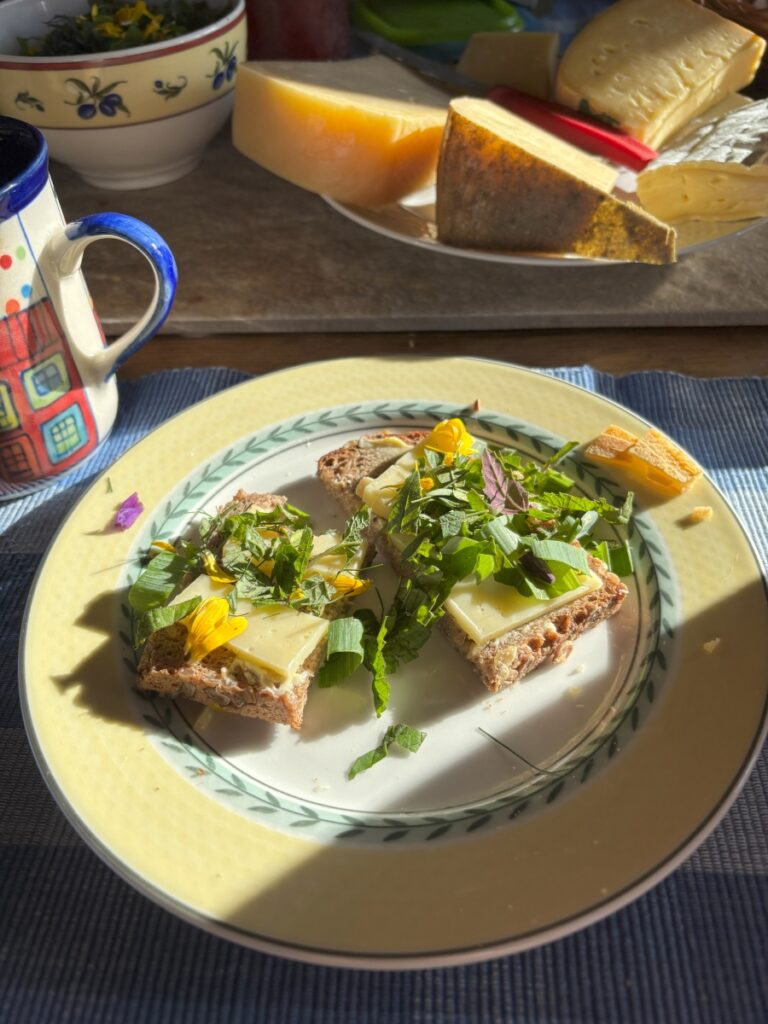

Hannes und Gudrun nahmen uns mit zu sich, und wir fingen mit dem Kennenlernen an. Wer seid ihr, was macht ihr, und „herzlich willkommen!“. Man zeigte uns Schränke mit Geschirr und Lebensmitteln und lud uns ein, uns wie zu Hause zu fühlen. Als Rahmenbedingung vereinbarten wir täglich ca. 5 Stunden Arbeit, für die wir im Gegenzug Essen und Trinken umsonst bekämen. Dies entspricht in etwa den Regeln des Wwoofens, mit dem Gudrun und Hannes schon einige Jahre zuvor Erfahrungen gesammelt hatten. Wenn ich jetzt, im Nachhinein, auf die Situation zurückblicke, bin ich immer noch erstaunt, dass diese beiden etwa 70-jährigen Menschen so offen und vorurteilsfrei sind und sich trotz teilweise negativer Erfahrungen immer noch auf neue Menschen einlassen, Wildfremde wie uns, und ihnen einen Riesen Vertrauensvorschuss schenken. Es war nun an uns, die beiden nicht zu enttäuschen und unseren Teil der Abmachung bestmöglich zu erfüllen.

Am ersten Tag mussten wir uns erst mal warmlaufen und wurden von Hannes vorsichtig mit kleinen „Häppchen“ versorgt – neu, interessant und zu bewältigen. In der Scheune standen etwa 15 Getreidegarben unterschiedlichster Sorten, die bereits vom Weltacker geerntet war und nun von Hand gedroschen werden sollten, um Saatgut zu gewinnen. Die Ladefläche eines alten Fendt Treckers („Geräteträger“ GT 250) war der improvisierte Dreschboden, auf dem wir mit unterschiedlichen Werkzeugen Versuche unternahmen, dem Getreide zu Leibe zu rücken. Wir droschen Sorten wie Hafer, Emmer, Einkorn, Weich- und Hartweizen, Kugelweizen, Rauweizen und viele andere, nie zuvor gehörte Getreidesorten, und testeten unterschiedliche Methoden, das Korn von Spelz und Grannen zu befreien: klopfen, reiben, schütteln. Jedem Korn war auf andere Weise beizukommen, und am besten gefielt uns der „Martin-Schmidt“-Roggen, eine biologisch-dynamische Sorte des namensgebenden Züchters, bei der das Korn angenehm leicht zu dreschen und der Ertrag üppig war. Wir stellten auch fest, wie mühsam zu dreschen und wie ertragsarm manche alten Sorten sind, so dass wir uns gut vorstellen können, dass es die Landwirte als Segen empfunden haben müssen, als moderne und einfacher zu handhabende Sorten auf den Markt kamen. So oder so, unterm Strich bleib Respekt gegenüber dem Korn, einem unserer Hauptlebensmittel, das selbst bei modernen Sorten einen Ertrag von nur etwa 500 – 800 g Mehl pro Quadratmeter hat: 1 m² Getreide = 1 Brot.

Die Mühen des ersten Tages wurden neben vorzüglichem Essen, auf das grundsätzlich später noch einzugehen sein wird, durch eine abendlich Eselwanderung belohnt. Anton, Danka und Lissy, die drei Esel des Hofes, wurden gestriegelt und gebürstet und mit Halfter und Strick versehen, bevor es es zu einer beschaulichen kleinen Runde auf die nahen Hügel ging. Esel sind außergewöhnliche Tiere, sie sind neugierig, gesellig und intelligent. Und sie haben fantastische Ohren! Warum man geknickte Seiten eines Buches als Eselsohren bezeichnet und nicht eher als Hasenohren, erschließt sich mir nicht; die Ohren der Esel sind richtig schön groß und stabil und knicken kein bisschen – ich habe das mit eigenen Händen probiert -, während man das bei Hasen, ja selbst bei Hunden schon viel öfter beobachtet hat. Und warum Esel gemeinhin als stur gelten, können wir neuerdings auch nicht mehr verstehen. Möglicherweise haben sie einen eigenen Kopf, aber doch nur, weil sie nicht einfach blind hinterherlaufen. Und wenn es draußen auch noch so tolles frisches Gras gibt, ist das allemal einen Stopp wert, egal was der Mensch am anderen Ende des Stricks davon hält. Das entschleunigt am Ende auch den Menschen und ist vielleicht ein Grund dafür, dass geführte Eselwanderung sehr beliebt und auch bei Hannes und Gudrun stark nachgefragt sind.

Am nächsten Tag wurde ein Acker bestellt und man wies mich in den Gebrauch einer Motorhacke ein. Der Griff steht schräg, damit man neben dem Gerät herlaufen kann und nicht die frisch gehackte Erde mit seinen Füßen wieder verdichtet. Nach anfänglichen Schwierigkeiten beherrschte ich das Gerät rasch und war beeindruckt, wie gut diese kleine Maschine den Boden auflockert. Während Beate mit ordentlichem Knattern die Wiese mähte, hackten die Maschine und ich durch die Erde. Bis zu jenem Moment, an dem der hin und wieder benötigte Rückwärtsgang zunächst nur sporadisch, schließlich gar nicht mehr reinspringen wollte. Kurz vor Ende und mit vielleicht noch 30 Quadratmetern Restfläche musste ich die Arbeit abbrechen und mich einer meiner Leidenschaften, nämlich dem Reparieren, widmen, ohne auch nur im Geringsten zu hinterfragen, ob es unserem Gastgeber überhaupt Recht sein würde. Aber ich musste einfach! Nach dem Entfernen einer Schutzhaube fiel sofort auf, dass der Keilriemen seine besten Zeiten hinter sich hatte und die nächste Zerreißprobe nicht überstehen würde. Die Ursache für den ausbleibenden Gangwechsel konnte das jedoch nicht sein, und die Ursachenforschung und Reparatur sollte mich in den nächsten Wochen noch weiter begleiten.

Auf dem Hof war ein Kommen und Gehen. Schon am ersten Tag zählten wir neun unterschiedliche Besucher, angefangen von der Hunde-Erzieherin Bettina über „das“ Andrea und Ute, mit denen Gudrun regelmäßige Hundespaziergänge machte. Annika kam zum Kräuter pflücken, „die“ Andrea schreibt ein Buch über dieselben, und der einfühlsame Arne kam zum Sonntagsspaziergang, wenn die Pflege seiner dementen Mutter es zuließ. Wir lernten Justin und Luca, die Pflegekinder unserer Gastgeber kennen, sowie die leiblichen Kinder mit Ehepartner und Kindern. Freitags kam die Gärtnergruppe, die sich um den Weltacker kümmerte, und die von Lothar vorzüglich aus der Freiluftküche bekocht wurde.

Der sympathische, hier allgegenwärtige saarländische Dialekt erinnerte ständig an die Fernsehserie „Familie Heinz Becker“ und klang wie reinste Realsatire, die uns ständig innerlich schmunzeln ließ.

Es kamen junge Menschen vom Biosphärenreservat Bliesgau für Führungen, Großeltern mit Enkelkindern zum Eselwandern, eine Schulklasse zum Entdecken der Natur und immer wieder gute Freunde des Hauses, die wir unbedingt noch kennenlernen mussten. Wir feierten den Geburtstag von Hannes‘ Freund und Reisekameraden Günter und fuhren gemeinsam zum Hoffest einer SoLaWi auf dem Wahlbacherhof. Und besuchten Uli in seinem zauberhaften Zuhause in Blieskastel.

Uli ist Zimmermann. Er hatte mit Hannes zusammen ein Baumhaus auf dem Weltacker-Grundstück errichtet, nur die Leiter fehlte noch. Sie lang schon in der Scheune und wurde zunächst von Beate fachkundig mehrfach gestrichen. Dann machte Hannes mir die Freude, Uli beim Anbringen der Leiter ans Baumhaus behilflich sein zu dürfen, was meiner anderen Leidenschaft (s.o.), nämlich dem Holzwerkeln, sehr entgegen kam. Mit Uli und mir waren zwei Akteure auf der Bühne, die vom Temperament her unterschiedlicher kaum hätten sein können. Mein Tatendrang und Vorwitz trafen auf seine Gelassenheit und Ausdauer. Nachdem er aufforderte, mal „die Luft rauszulassen“, musste ich zunächst ein wenig schlucken und mich zügeln, dann aber entschieden wir uns für Freundschaft, und der außenstehende Betrachter sah uns schließlich miteinander schwätzend, einander schätzend, gemeinsam schaffend und gekonnt vollendend.

Am Sonntag sollte es dann in der Nähe ein Römerspektakel geben, das uns zunächst gar nicht so anzog, weil wir irgendeinen Kostümierungsklamauk à la Mittelaltermarkt befürchteten. Wir wussten jedoch nicht, dass es in Bliesbruck-Reinheim, im deutsch-französischen Grenzgebiet eine beeindruckende Ausgrabung eines alten Römerdorfes gibt und hier ein wirklich angenehmes, wenig aufdringliches Spektakel abgehalten wurde, das kaum dem Kommerz, sondern eher der Darstellung der früheren Lebensweise diente. So etwas beeindruckte uns zuletzt im Stockholmer Freilichtmuseum Skansen, wo ebenfalls Statisten kostümiert in der Tracht früherer Zeiten als Bauern, Händler, Handwerker und Polizisten die Illusion erweckten, man selbst sei ein Teil der Aufführung und tief in diese Zeit eingetaucht. Ein bisschen so ging es uns auch hier, und wir bereuten den Besuch dort keineswegs und genossen den Rundgang durch die Antike mit Rüstungen und Schwertern, Handwerk und Alltagsgegenständen, Zelten und rekonstruierten Römer-Häusern.

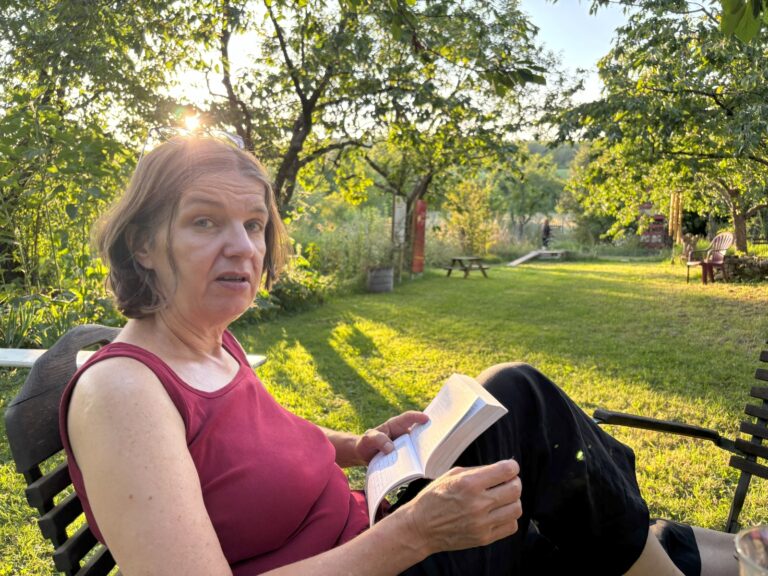

Den Abschluss bildete auf der Rückfahrt – mit dem Freizeitticket Saarpfalz-Kreis konnten wir für insgesamt 6,50 EUR unbegrenzt Busse in der Region nutzen – ein Abstecher in das unscheinbare Dorf Walsheim, wo ein Fest stattfinden sollte und wir ein frisches Bier erwarteten. Zu Fuß ging es danach wieder zur nächstgelegenen Bushalte im nächsten Dorf und von da nach Hause, wo wir uns unserer Lieblingsroutine hingeben konnten: auf der Treppe hocken und ZEIT-Rätsel lösen.

Die neue Woche startete wieder mit Arbeit auf dem Hof, die uns aber doch nicht so beansprucht zu haben schien, dass wir nicht noch nach Feierabend zu Fuß die 7 km nach Blieskastel hin und zurück gehen könnten, um unsere Vorräte ein wenig aufzufüllen. Nur die notwendigsten Einkäufe – also Bier und ein paar Nudeln – konnten wir in unserem Rucksack verstauen, und schon dieses Wenige zog uns auf dem Rückweg ganz ordentlich an den Schultern.

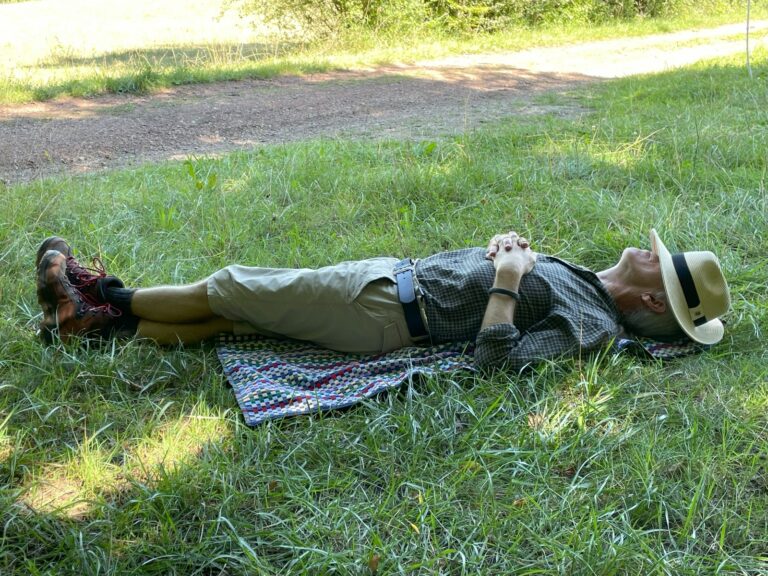

Unser Übermut wurde dann aber doch schnell ausgebremst und wir am folgenden Tag in die Schranken unserer körperlichen Leistungsfähigkeit verweisen. Für den Morgen war eine Heulieferung angekündigt, worunter wir uns nicht viel vorstellen konnten. Wir wussten nur, dass ein Bauer große Rundballen liefern und auf der Straße ablegen würde und diese dann von dort wegzurollen und später in der Scheune einzulagern wären. Nun wiegt solch ein Heuballen etwa 300 kg, und anfangs war es für mich wirklich unvorstellbar, dass eine einzelne Person und schon gar nicht ich ihn überhaupt bewegen könnte. Aber es geht tatsächlich, wenn man den Dreh raushat, zumindest in der Ebene: man muss den Ballen aufschaukeln, jedes Mal ein bisschen mehr, und ihn dann im richtigen Moment ordentlich anschubsen und dranbleiben. Selbst ihn zu drehen ist so möglich.

Zum Verladen in der Scheune sollte ein alter Fendt Geräteträger „F 250 GT“ zum Einsatz kommen, der einen gewissen Reparaturstau aufwies. Hier konnte ich ein wenig meine Erfahrungen aus dem Wohnmobilbau ausspielen und anbieten, die Gasdruckfedern der aufklappbaren Frontscheibe rasch auszutauschen. Die benötigten Ersatzteile waren längst besorgt, nur noch nicht eingebaut. Ich wettete, dass ich dafür zweimal drei Minuten brauchen würde, ohne allerdings zu ahnen, dass statt der üblichen Splinte simple Nägel die Verbindung zwar ungewöhnlich, dafür aber fast unlösbar sicherten und ich zudem Zeit durch das Heranschaffen von Werkzeug und Utensilien und für sogenanntes Frickeln vertrödelte. Am Ende war es aber tatsächlich keine große Sache, und nach kaum 20 Minuten waren die Federn ausgetauscht und die Scheibe blieb wieder offen stehen.

Die Ballen wurden in die Scheune gerollt und aufgerichtet. Für die zweite Lage kam der Fendt mit Frontlader und Gabel zum Einsatz, so dass die Ballen dann nur noch an die richtige Stelle gerollt und aufgerichtet werden mussten. Die auf drei Tage kalkulierte Arbeit hatten wir schlussendlich schon am Abend des ersten Tages erledigt, was Hannes zwei freie Tage bescherte, an denen er sich mit seinen Enkelkindern beschäftigen konnte.

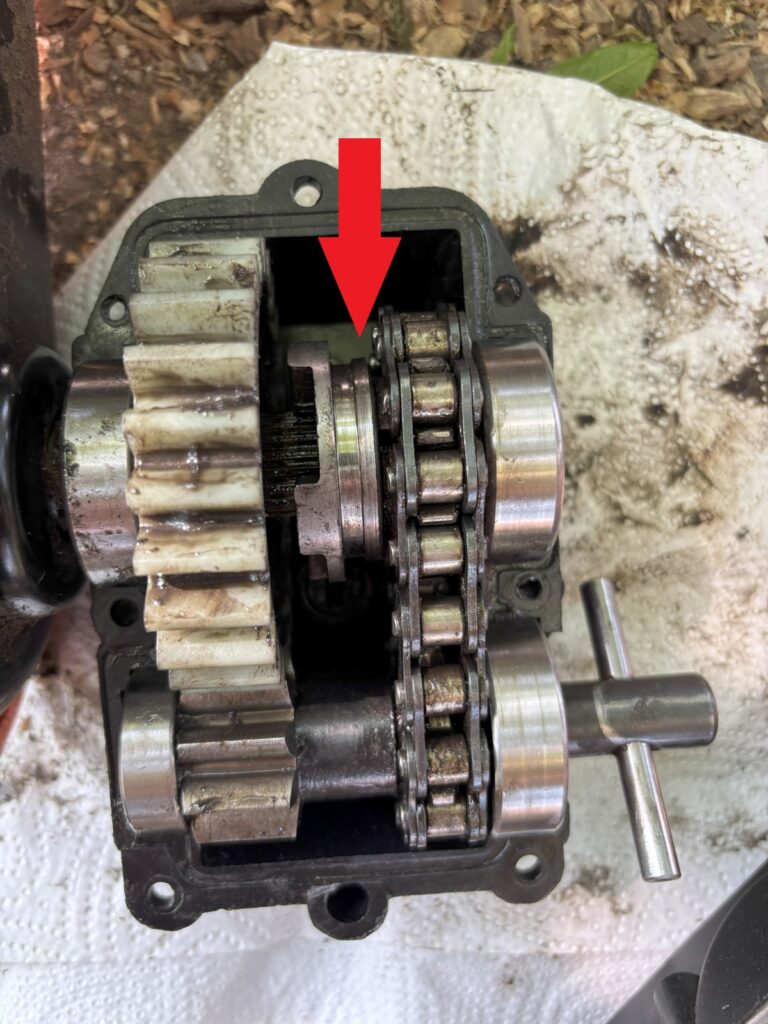

In den nächsten Tagen widmete ich mich erneut der Reparatur defekter Dinge, während sich Beate ums gemeinsame Essen kümmerte. Die Motorhacke wurde nun weiter zerlegt. Ich musste ans Getriebe rankommen und dafür ein ums andere Teil abbauen. Tatsächlich blieb mir nichts anderes übrig, als die Maschine am Ende total zu zerlegen. Nach dem Entfernen von reichlich schwarzem Fett kam mir aus dem Getriebe ein langer runder Span entgegen, den ich zunächst für einen Federring hielt, der sich später jedoch als der letzte Rest des Kupplungsrings herausstellt, der durch lange Benutzung, ständige Reibung und vielleicht etwas zu wenig Schmiermittel abgedreht wurde. Wie sollte ich das reparieren? Der reflexartige Blick ins Netz ließ mich ein neues Getriebe finden, allerdings zu einem Preis, für den man die gesamte Hacke fast hätte neu kaufen können. Lediglich ein spanischer Anbieter, den ich fälschlicherweise immer für einen Italiener hielt, hatte den Ring als Ersatzteil im Angebot, jedoch verweigerte der Online-Shop aus unerklärlichem Grund unsere Lieferadresse, und meine mehrfachen Mails an recambiosymaquinas blieben leider unbeantwortet.

Die nun unlösbare Reparaturaufgabe brachte mich mit Berthold in Kontakt, einem besonnenen und freundlichen Nachbarn zwei Häuser weiter, der sich neben vielem anderen auch aufs Schweißen versteht. Ihm schilderte ich das Problem, er dachte nach, kramte, fand und zeigte mir schließlich eine Scheibe von exakt der benötigten Stärke und Außendurchmesser, deren inneres Loch nur noch ein bisschen erweitert werden musste und die er dann aufschweißen könnte. Das Erweitern geschah zunächst mit einem Stufenbohrer und dann mit diversen Feilen unterschiedlichen Hiebs, und nach vielleicht 30 Minuten hatte ich das Loch so weit ausgefeilt, dass es perfekt passte und Berthold den Ring anschweißen konnte.

Der anschließende Zusammenbau war ein Vergnügen und fühlte sich ein bisschen nach Metallbaukasten für große Jungs an. Am Ende half auch Günter noch ein bisschen, und die Maschine stand wieder super da und funktioniert nun wie vorgesehen.

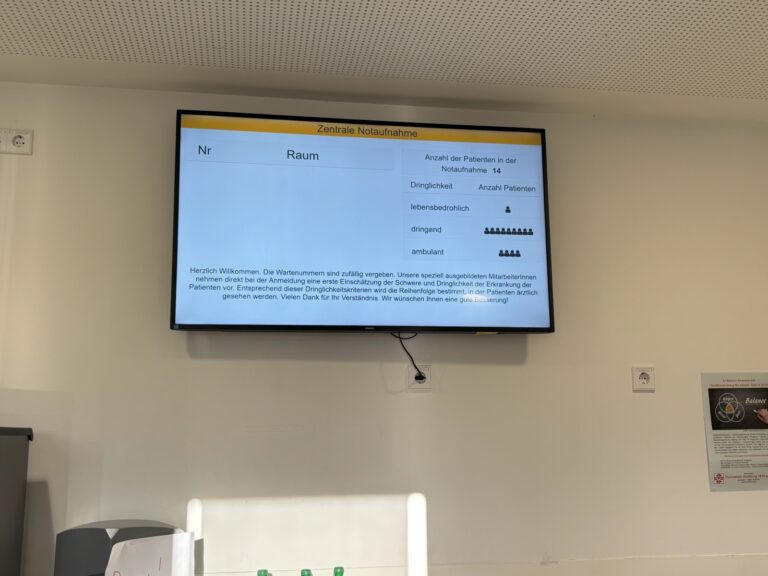

Das nächste Wochenende nahte und damit ein Unheil, von dem wir schon berichtet haben. Voller Unternehmungslust begaben wir uns auf eine nächste Wanderung, diesmal entlang dem Bliessteig, vorbei an Blieskastel nach Kirkel. Es war wieder ein fantastischer Sonnentag, und der Weg führte uns nahezu ohne Begegnung mit anderen Menschen durch die liebliche Landschaft. Beate und ich fanden aber an diesem Tag keine gemeinsamen Wanderrhythmus – ich lief immer ein bisschen vorweg, und wenn ich das Tempo rausnahm, hatte ich das Gefühl, Beate würde ebenfalls langsamer laufen. So ist das manchmal. Vielleicht ist man unterschiedlich ausgeschlafen oder der eine mehr in Gedanken versunken als der andere. Mit diesem teilweise unterschiedlichen Tempo waren wir schon weit gekommen und das Ziel, die Burg Kirkel, fast in greifbarer Nähe. Entlang eines Hügels gingen wir einen schmalen, unebenen und leicht schrägen Waldweg, der links durch ansteigendes und rechts durch abfallendes Geländer deutlich begrenzt war, als ich hinter mir einen lauten Schrei von Beate hörte und sah, dass sie schlimm gestürzt und längelang hingefallen war. Nur ein Baum neben ihr hatte verhindert, dass sie in ihrer hilflosen Situation nicht auch noch den Hang hinabgerollt war und noch Schlimmeres passiert wäre. Ich hob Ihre total verbogene Brille auf und machte eine unbeholfene Erstversorgung einer Wunde am rechten Auge, und als sich Beate von der Benommenheit und ich mich von dem Schreck halbwegs erholt hatten, half ich ihr auf die Beine und wir versuchten, das Ausmaß Ihrer Verletzungen auszumachen. Die Beine waren heil geblieben und auch sonst schien, bis auf einen blauen Fleck am Ellenbogen, alles gut gegangen zu sein. Wir brauchten glücklicherweise keinen Rettungsdienst, für den die Bergung der Verletzten an einer solch abgelegenen Stelle auch ein erhebliches Problem dargestellt hätte. Also setzten wir vorsichtig unseren Weg in Richtung ursprünglichem Ziel fort und überlegten, ob die Wunde über dem Auge vielleicht genäht werden müsste und wo vielleicht das nächste Krankenhaus mit Notaufnahme wäre. Während ich dies beim Gehen im Internet checkte und den nächsten Zug nach Homburg bei etwas Anstrengung für erreichbar hielt, nahm bei Beate langsam die Wirkung offensichtlich ausgeschütteter Endorphine ab und der Schmerz im Bereich des blauen Flecks am Arm zu. Die Visite in der Notaufnahme erschien zunehmend unvermeidbar, nun aber weniger wegen der Platzwunde als vielmehr, weil der Verdacht auf einen Armbruch bestand.

Den Zug erreichten wir, kamen rasch in Homburg an und fuhren mit dem Taxi zur Universitätsklinik, wo sich Beate in die Gruppe anderer Patienten – heute insbesondere Fußballspieler mit den sport-typischen Verletzungen an Schulter, Bein oder Fuß – einreihte. Während ich im Warteraum ausharrte, wurde sie untersucht, geröntgt und versorgt und kam nach knapp zwei Stunden mit einer wunderschönen roten Armschiene und der Diagnose „Radiusköpfchenfraktur“, also Bruch der Speiche nahe dem Ellenbogen, zurück. Für die Wunde am Auge reichte weiterhin ein Pflaster.

Der Sturz hatte nun zwei Auswirkungen: zum einen konnte Beate nicht mehr wie vorgesehen auf dem Hof mitmachen, allenfalls leichte Arbeiten mit einer Hand, und das auch erst, wenn ihr Körper sich zunächst ein wenig erholt hätte. Zum anderen hatten wir uns gemeinsam für Ende September zu einem Bergwaldprojekt angemeldet, bis zu dessen Beginn eine vollständige Heilung des Armes nicht zu erwarten war. Hier müssten wir uns abmelden und ggf. zu einem späteren Zeitpunkt an einem anderen Projekt teilnehmen. Da ich aber ab Oktober beruflich in Karlsruhe eingebunden sein würde und wir anschließend Deutschland verlassen würden, wäre ein Bergwaldprojekt erst mal in weite Ferne gerückt. So kam uns die Idee, dass ich weiterhin bei dem ausgesuchten Projekt angemeldet bliebe und Beate sich noch für ein späteres Projekt in diesem Jahr anmeldet.

Meine dritte Arbeitswoche auf dem Hof bestand im Entrümpeln. Als Hannes und Gudrun vor 16 Jahren den Hof gekauft hatten, gehörte auch ein großer Schuppen dazu, der samt damaligem Inhalt überlassen wurde und zu dem über die Jahre noch einiges Weiteres hinzugekommen war. Da der Schuppen einerseits baufällig war, andererseits eventuell einer anderen Verwendung zugeführt werden sollte, hatte ich Hannes angeboten, ihm beim Entrümpeln des Schuppens zu helfen – mir war es schließlich egal, welche Arbeit ich mache, und hier war eine gewisse Notwendigkeit unübersehbar. Die unterschiedlichen Dinge wurden auf ihre zumeist unwahrscheinliche Weiterverwendungsmöglichkeit überprüft und dementsprechend anschließend nach unterschiedlichen Abfallfraktionen zusammengestellt und in den nächsten Tagen sukzessive zum Wertstoffhof gebracht. Es werden etwa 10 Anhängerladungen gewesen sein, bis der Schuppen halbwegs leer und die Arbeit erledigt war. Einige Kilogramm Kupferschrott kompensierten die Ausgaben für die Entsorgung und ließen sogar noch einen kleinen Gewinn übrig.

Beate kümmerte sich nach ein paar Ruhetagen um das Korn, welches wir anfangs gedroschen hatten. Ich fand bei eBay eine Miniatur-Windfege, mit der im Modellmaßstab die geringen Kornmengen perfekt vom Spelz getrennt werden konnte. Diese Arbeit war auch einhändig möglich, und die anschließende Beschriftung der Samentüten trainierte ganz nebenbei das links Schreiben, was Beate ja auch dringend für die obligatorischen ZEIT-Rätsel brauchte.

Wir blieben vier Wochen in Wolfersheim. Den Abschluss bildete ein großer Dorftrödel, für den wir einiges auf die Schnelle zusammentragen konnten, ohne dass aber die verkauften Gegenstände sichtbare Lücken hinterlassen hätten. Material für den nächsten Dorftrödel ist also noch reichlich vorhanden, aber ein Anfang ist gemacht.

Mit jedem Tag, den der Abschied näher rückte, wurde uns klar, wie schwer uns dieser fallen würde. Wir haben mit Gudrun und Hannes nicht nur aufgeschlossene und offene Menschen kennengelernt, sondern in dieser Zeit eine tiefe Freundschaft und Verbundenheit aufgebaut, die mit dieser Stippvisite nicht zu Ende sein wird. Die beiden sind uns sehr ans Herz gewachsen, und die sich schnell entwickelnde Vertrautheit hat bewirkt, dass wir uns ganz unverhohlen gegenseitigen Rat geben und einander die Welt erklären konnten.

Am Ende war uns klar: Einen besseren Einstieg in die Freiwilligenarbeit hätten wir nicht finden können. Wir danken euch beiden von Herzen!

Für heute war es das.

Immer hübsch frei bleiben!

Hallo,ihr Liewe. Mir hatte e scheenie Zeit met eich, De Reisebericht iwwer ,,Wullwaschumm,, is super. Total scheene Bilder von unserer Heimat. Ylvche unn ich freije uns, eich ,wanns de Zirkuswaan nochmol in de Bliesgau veschlaat,wedder zu siehn. ( extra uff platt,als klänie Koppnuss)

Liebe Beate, lieber Peter!

Von Herzen Dank für Euren Blog. Es ist die reinste Sinnen- und Seelenfreude, darin zu stöbern. Und dieser neuste Artikel ist im Positiven Sinne „die Krönung“. Die Fotos nehmen uns Leser mit, wir sind nachträglich dabei – sei es bei Genuss und Spaß oder bei Mühsal und Schmerz. Und der Text ist ein kleines Meisterwerk, eine überaus gelungene Mischung aus persönlicher Betroffenheit und dem Blick, der sich zeigt, wenn man gedanklich einen Schritt zurück tritt. Wohl formuliert wie der Text ist, fließt das Lesen geradezu.

Ich hatte mir Euren Newsletter extra aufbewahrt, um diesen Artikel in aller Ruhe lesen zu können. Wieviel Genuss ich mir da gegönnt habe, fällt mir erst jetzt, zum Ende der Lektüre so richtig auf.

Deshalb, wie schon gesagt, ganz, ganz herzlichen Dank für Newsletter und Blog.

Und als echter Junkie wünsche ich mir natürlich noch viiiiiel mehr davon!

Liebe Kirsten, ich bin ganz gerührt von deinem lieben Kommentar. Es freut mich sehr, dass dir die Beiträge und der Schreibstil gefallen. Ich gebe mir beim Schreiben auch viel Mühe, drehe Wörter und Sätze immer wieder um, bis am Ende ein aus meiner Sicht wohl proportionierter Text mit gefälligem Rhythmus entstanden ist. Erst wenn er danach noch das Lektorat meiner Frau passiert hat, wird der Text veröffentlicht. Auch wenn wir nur eine sehr kleine Leserschaft und eine überschaubare Anzahl an Abonnenten unseres Newsletters haben, macht mir das Schreiben große Freude und ist ein Tagebuchersatz, den wir auch in Jahren selbst noch gern wieder lesen wollen. Wenn es anderen auch noch gefällt, lohnt sich die Mühe um so mehr. Liebe Grüße Peter